静岡大学学術リポジトリ(SURE)について

- 静岡大学のMicrosoft365アカウントで認証すると、附属図書館myLibraryのリポジトリ登録依頼フォームが表示され申し込みができます。ファイルがCD-R等のメディアになっている場合は、担当まで学内便でお送りいただいても差し支えありません。

- 静岡大学のMicrosoft365アカウントをお持ちでない方、附属図書館myLibraryが利用できない方は、このページ下部の問い合わせ先メールアドレスよりお申し込みください。

- 静岡大学学術リポジトリについてご不明な点などは、このページ下部の問い合わせ先メールアドレスよりお問い合わせください。

静岡大学学術リポジトリとは

静岡大学学術リポジトリ(SURE: Shizuoka University REpository)は、静岡大学で生産された学術成果物を収集・蓄積・保存し、インターネット上で公開するためのシステムです。

オープンアクセスと「学術論文等の即時オープンアクセス義務化」対応については、オープンアクセスもご覧ください。

登録できるコンテンツと著作権

登録できるコンテンツ

学術雑誌掲載論文・紀要・報告書・学位論文などの他、実験データ・教材・統計などもリポジトリに登録できます。

下記の条件に当てはまるものが登録可能です。

- 本学の教職員または学生がその主要な部分を作成したものであること。

- 知的財産権に係る法令等の問題が生じないこと。

- 公開することについて問題が生じないもの。

詳細につきましては「静岡大学学術リポジトリ運用指針」をご確認ください。

著作権

著作物を電子化して公開するためには、著作権者(著者や出版社など)に利用許諾(複製権・公衆送信権)を得る必要があります。

著作権は静岡大学学術リポジトリに登録後も移動しません。

著作権が出版社にある場合も、許諾があれば静岡大学学術リポジトリに登録できます。出版社や雑誌ごとに著作権ポリシーが定められていることが多く、その認められた範囲で静岡大学学術リポジトリに登録が可能です。

登録・公開の流れ

- 研究成果の登録は、静岡大学学術リポジトリ登録依頼フォーム(このページ上部参照)、または下記問い合わせ先メールアドレスreposit at adb.shizuoka.ac.jpで受け付けています。PDFファイル等でお送りください。Wordなどは、PDFに変換して登録いたします。PDF以外で公開したい場合はご相談ください。

- 共著者がいる場合は、あらかじめ、共著者から同意を得てください。

- 「学術論文等の即時オープンアクセス義務化」についてはこちらもご覧ください。

学術雑誌掲載論文

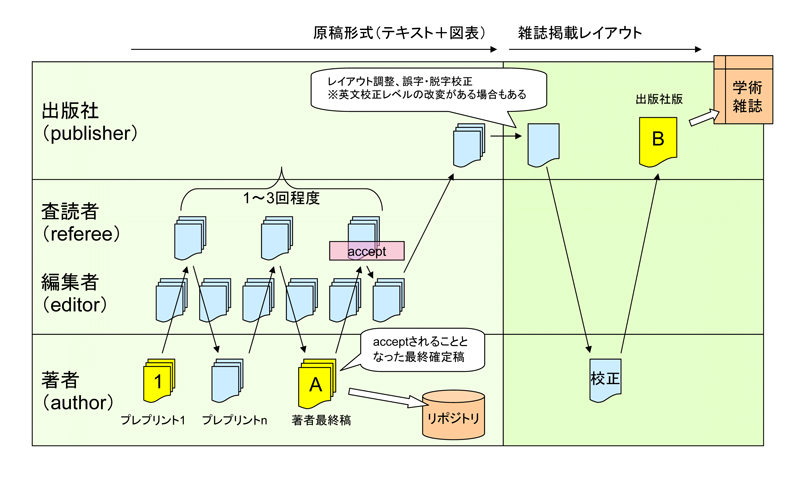

- 出版社や雑誌によって、公開できるバージョン(出版社版または著者最終稿)や公開禁止期間(エンバーゴ: embargo)の条件が異なります。公開を認めていない出版社もあります。

- 外国雑誌論文をリポジトリで公開する場合、多くの出版社が、「著者最終稿は可能、出版社版は不可」(下図)としています。査読の際は、著者最終稿(著者が査読者に送った原稿で、査読者や出版社から送られてきたファイルではありません)の電子ファイルをお手元に保存していただきますようご協力をお願いいたします。

論文の公開条件が不明で図書館で調べてもらいたい場合

まず、登録依頼で著者最終稿(Supplemental Data等の根拠データがあれば一緒に)ファイルをお送りください。図書館で著作権ポリシーを確認して出版社版が公開可能な場合は、図書館で取得するか、取得が出来ない場合には、改めて出版社版のご提供をお願いすることがあります。

登録依頼の前に図書館で公開条件をお調べすることも出来ますので、その際は下記問い合わせ先メールアドレスreposit at adb.shizuoka.ac.jpまで論文情報をお寄せください。論文等が多数ある場合は、まず論文情報のリストをお寄せください。

論文の公開条件がわかっている場合

登録依頼で適切なバージョン(出版社版または著者最終稿)(Supplemental Data等の根拠データがあれば一緒に)ファイルをお送りください。公開禁止期間(エンバーゴ: embargo)があれば、その旨備考に記載をお願いいたします。

公開条件は、投稿時の著作権譲渡契約(Copyright Transfer Agreement)の条文や、出版社のウェブサイト等でお確かめください。

なお、登録条件を調べる際には、以下の著作権ポリシーデータベースも参考になります。その際は、データベースの情報が古くなっている場合もありますので、必ずリンク先の出版社ウェブサイトのポリシーを確認するようにお願いします。

| 海外 | Open policy finder 出版社や雑誌の著作権ポリシーを確認できます。 |

| 国内 | 学協会著作権ポリシーデータベース (SCPJ:Society Copyright Policies in Japan) 各協学会発行雑誌の著作権ポリシーを確認できます。(Google Spreadsheet) |

学内発行物(紀要等)掲載論文

編集者の方へ

公開には著作権者の許諾が必要となります。投稿規定等に電子化公開する旨明記して包括許諾いただくことをおすすめします。論文毎に許諾いただくことも可能です。

また紀要巻号などの発行物全体を登録する場合は、本文ファイルに加えて、表紙、目次、奥付のファイルもあわせてお送りください。

送付いただくファイルはPDF/Aを推奨します。

著者の方へ

過去の論文を遡って公開を許諾いただける場合は、その旨ご連絡ください。

紙の発行物を公開する際には、図書館で紙媒体から電子ファイルを作成いたします。

学位論文

学位規則の改正により、2013年4月1日以降に学位を授与された博士論文についてインターネットでの公表が義務付けられています。静岡大学で博士の学位を授与された者は、当該博士の学位の授与に係る論文を静岡大学学術リポジトリで公表します。大学院を通して手続きしますので、著者が直接リポジトリ担当に登録依頼する必要はありません。静岡大学学術リポジトリで公表された博士論文(全文)は、国立国会図書館により自動収集され、国立国会図書館デジタルコレクション(博士論文)でも利用できるようになります。

博士論文の電子データの形式(国立国会図書館)より、博士論文の電子データ形式は、PDF(PDF/A(ISO 19005)が望ましい)を推奨します。また、長期的な保存及びアクセシビリティ確保のため、外部情報源(外部フォント等)を参照していないこと(フォントを埋め込んだファイルとすること)、暗号化、パスワードの設定、印刷制限等を行わないこと(文書を開くパスワードの設定及び印刷を制限するパスワードの設定は行わないこと)をお願いします。

2013年4月1日より前に静岡大学で学位を授与された博士論文については、著者の許諾を得られた論文を静岡大学学術リポジトリに登録しています。

参考) 静大OPAC所蔵 静岡大学博士論文 (2013年4月1日より前に学位授与された論文冊子)

修士論文、卒業(学士)論文については、原則として静岡大学学術リポジトリに登録していませんが、指導教員の許可が得られた場合には登録することができます。

科学研究費助成事業 研究成果報告書

平成20年度(2008年度)以降、科学研究費の研究成果報告書は、一部の研究種目を除き、電子媒体よる簡易な報告書(PDF)が提出できるようになりました。報告書(PDF)はKAKEN : 科学研究費助成事業データベースで公開されますが、その公開後、静岡大学学術リポジトリでも同じ報告書(PDF)を登録しています。著者が直接リポジトリ担当に登録依頼する必要はありません。

平成20年度(2008年度)より前の科学研究費研究成果報告書については、著者の許諾を得られた報告書を静岡大学学術リポジトリに登録しています。

参考) 静大OPAC所蔵 科学研究費研究成果報告書(静岡大学) (平成20年度(2008年度)より前の報告書冊子)

「研究データ」「根拠データ」

- 「研究データ」

- 独立した成果としての研究データは、「研究データ」として、個別の1アイテムとして登録できます。

- 「根拠データ」(Supplemental Data等)

- 論文の一部として公開することが適切である研究データは 、論文を公開する主アイテムの一部として、「根拠データ」のファイルを付属する形で登録します。

ファイルサイズが大きいデータを登録しようとする際は、事前にご相談ください。分野別や汎用リポジトリなど外部のデータリポジトリで公開いただき、静岡大学学術リポジトリでは、データリポジトリのURLへのリンクを表示する方法で登録することもあります。

関連資料

リポジトリ関連規則等

- 静岡大学学術リポジトリ運用指針 [PDF]

よくある質問

リポジトリ全般

- Q. 電子ジャーナルがあれば、リポジトリはいらないのではないですか?

- A. 多くの電子ジャーナルは有料です。電子ジャーナルを利用できるのは、所属機関がお金を払っているからで、契約できていない電子ジャーナルは見ることができません。研究者や学生の方にとっては、世界中の学術機関リポジトリを利用して無償で学術情報を入手出来ることは大きな魅力です。

- Q. 個人のページの業績目録から学術リポジトリにリンクをしてよいですか?

- A. はい、ご自由にリンクできます。

- Q. 外国からの検索はできますか?

- A. はい、ただしwebブラウザが多言語環境(UTF-8)に対応していない場合や、PDFソフトが日本語に対応していない場合は日本語表記部分は文字化けします。

登録について

- Q. 登録は義務ですか?

- A. 法令や資金提供機関より機関リポジトリでの公開が義務付けられている場合を除き、登録は任意です。なお、一部の静岡大学発行紀要等につきましては、規定でリポジトリに登録することが記されているものもあり、その場合は原則的に登録されます。

- Q. 自分のサイトに論文を公開しています。リポジトリにも登録した方がいいですか?

- A. 学術機関リポジトリで公開した研究成果はGoogleをはじめとするサーチエンジンや、CiNii(国立情報学研究所)、WorldCat(OCLC)といったデータベースサービスから検索ができて、より多くの研究者の目に触れます。また、大学としては学術情報の一元化というメリットがありますし、貴重な研究成果が永続的に保存される事になります。

- Q. 他の大学在職時代の論文は登録できますか。

- A.著作権者の許諾が得られれば登録できます。

- Q. 他の大学へ異動したら(もしくは退職した場合)、登録済みの論文はどうするのでしょうか。

- A. 登録した学術情報は恒久的に保存することが、リポジトリの大きな意義の一つです。異動された後も、特に異動先へのデータ移行等はしません。

- Q. 登録した研究成果はどのように管理されますか?

- A.登録する研究成果には論文に関して書誌情報(メタデータ)を付与し、検索されやすくします。また、各研究成果に固有の識別子を付与することで、サーバの変更に左右されない研究成果のURL管理が可能になりますので、永続的なアクセスが保障されます。

Tel: 054-238-4477 / Mail: reposit @ adb.shizuoka.ac.jp